繪畫的品味要素:空間感

文:WUTAYU

繪畫一個重要的趣味所在就是讓人能夠在平的媒材上面感受空間深度。空間深度的做法,在藝術史上大致分成兩個階段:文藝復興到二十世紀前,比較常見的是製造3D幻覺感的深度,這種深度是向畫面內部延伸,往深遠處推進的;中世紀(以及一些北方文藝復興)以及二十世紀後,比較不製造3D幻覺感,而是大量使用繪畫表面的空間,甚至是向外部觀眾延伸的空間。這些空間的營造大致有幾個方法:

1. 線性透視:透視法自15世紀出現之後,從來沒有退過流行,從文藝復興的宗教繪畫到現代的地景3D畫都是運用同樣的技術,只要依循著透視參考線,就能製造出空間深度,彷彿畫面是一扇窗,可以走進去、走很遠。

Meindert Hobbema, The Avenue at Middelharnis, Oil on canvas, 104 × 141 cm. 1689.

誇張的透視會有戲劇性,常可在動漫看到這樣的運用(如下面的一拳超人)。有時候會有壓迫感(如石田徹也的畫)。

村田雄介,一拳超人

在抽象繪畫,不需要有實體可辨識的物體,也可以利用類似線性透視的原理製造視覺深度。這張康丁斯基的抽象畫,就運用了很多類似線性透視的線條和色塊而產生空間感,比較明顯的是左上方的網格和左下方的棕色色塊,另外也有比較不明顯的三條線具有空間透視感,如下圖。

Wassily Kandinsky, Intersecting Lines, 1923

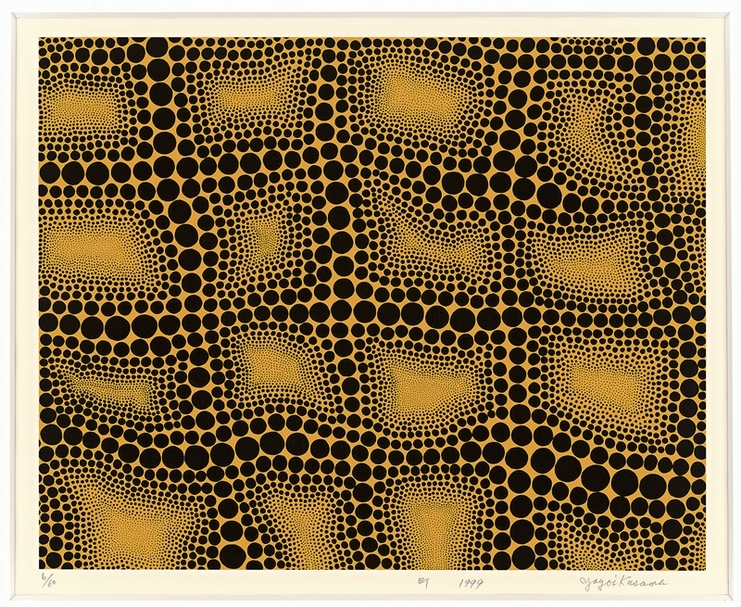

2. 近大遠小:近大遠小是直觀的視覺經驗,雖然在線性透視之下,也會有近大遠小的效果,但不用嚴謹的透視法,純粹大小的差異就可以表現空間感。像草間彌生用了大小不一的圓點,就創造出了空間深度。

草間彌生,町I,絲網版畫,47.8×59.6 cm,1999。

3. 物件遮擋:這也是很直觀的視覺經驗:比較靠近人眼的物體會蓋住比較遠的物體,所以當一件東西遮蓋另一件的時候,就會產生前後的空間感。像下圖這張靜物畫,因為遮擋的關係,可以感覺柳橙在龍蝦前面,龍蝦又在酒杯前面。

Willem Kalf, Still-Life with Drinking-Horn, c. 1653

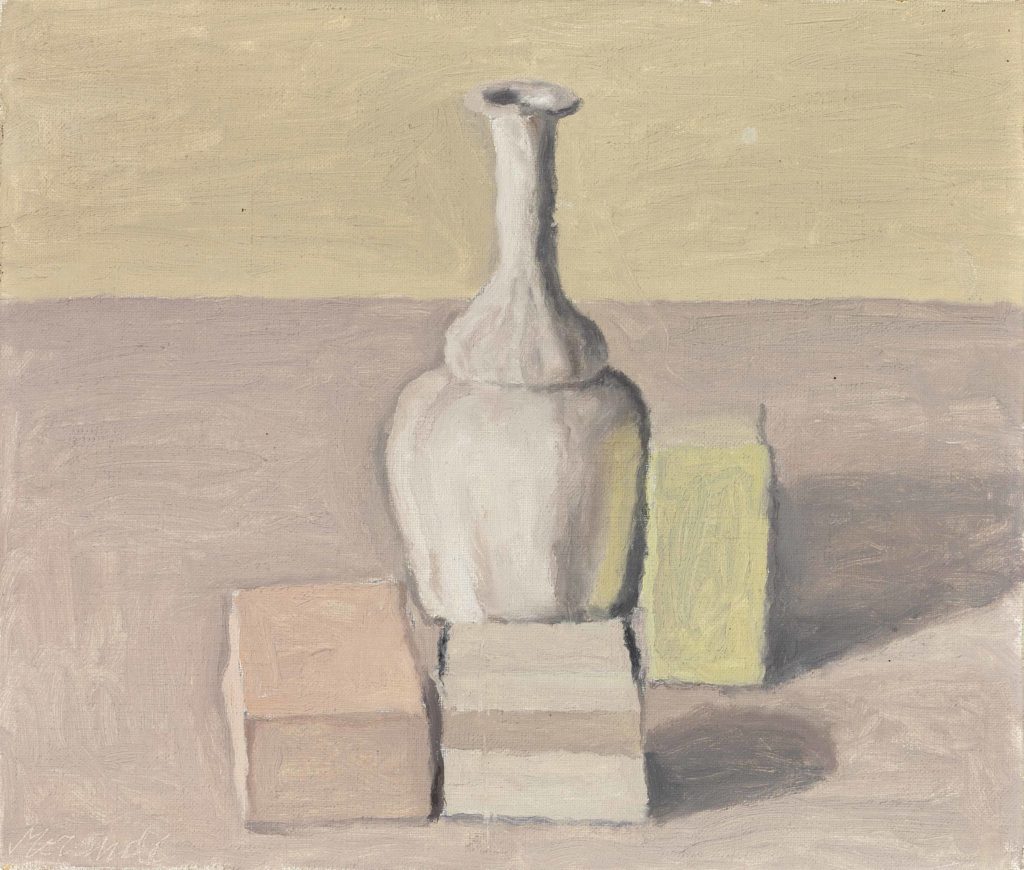

如果物件沒有遮擋,前後關係可能會變得曖昧,深度感會消失,可以對比看看莫蘭迪的這張靜物。靜物間沒有遮擋關係,所以前後變得很不明顯,中間的花瓶不確定是在下面方塊的後方還是上方,和上面的龍蝦靜物相比較,整體沒有向畫面內延伸的3D的感覺,好像物件是被黏在畫布上的,這種空間感是現代繪畫的一個特徵。

Giorgio Morandi, Natura morta, oil on canvas, 30 x 35.4 cm, 1957

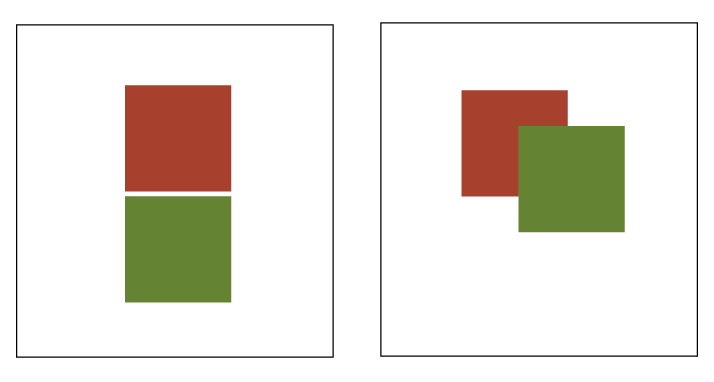

事實上,不需要有可以辨識的物件就能達成這個效果,像下面右圖的空間感就比左圖還深。

所以這種製造空間的方法,也可以應用在抽象繪畫當中。這張畫使用了很多重疊的色塊製造前後關係,上方黃色的梯形也有前述線性透視的效果,所以把畫面上方的東西都推向遠方。

Kazimir Malevich (1878–1935), Colour Masses in the 4th and 2nd Dimensions, oil on canvas, 87.5x72cm, 1915

4. 空氣遠近法:我覺得應該稱為空汙遠近法,就是想像在空污霧霾的空氣裡面看風景,越遠的東西看起來對比越小、飽和度越低。如下圖,嗯,原來海拉魯也是個空汙嚴重的地方呢。

薩爾達傳說曠野之息

在空氣遠近法,越遠的東西會越模糊,這同時也符合視覺或相機的觀看經驗,當對焦在前方的物體時,後方的東西就糊掉了。下面這張林布蘭的自畫像中,帽子雖然是一個極深的顏色,沒有什麼明暗變化,但是前緣清晰後緣模糊,產生了前後關係。

Rembrandt, Self-Portrait, oil on canvas, 80.3×67.3cm, 1660.

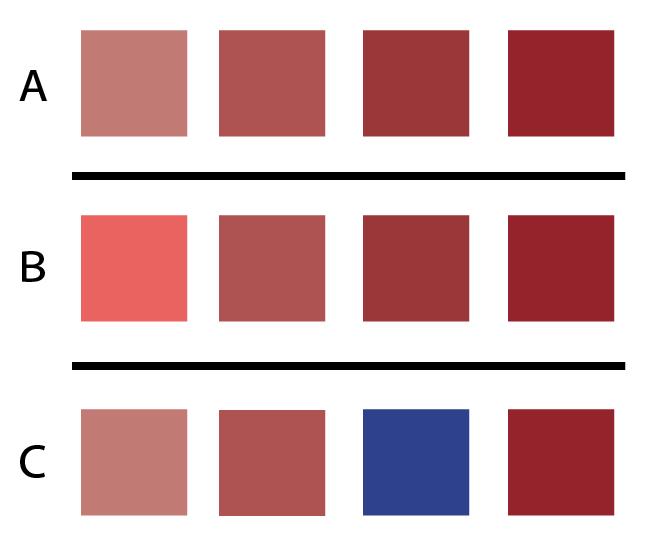

5. 顏色:除了前述提到,飽和度越低的顏色感覺上越遠,明度高的顏色和冷色也會有比較遠的感覺,所以色彩的遠近感,是在許多因素的影響之下共同影響的。A排從左到右飽和度越來越高,明度越來越低,感覺上越右邊越近;B排把第一個顏色的飽和度提高,感覺上就變近了。C排把第三個顏色變成冷色,感覺上就推遠了。

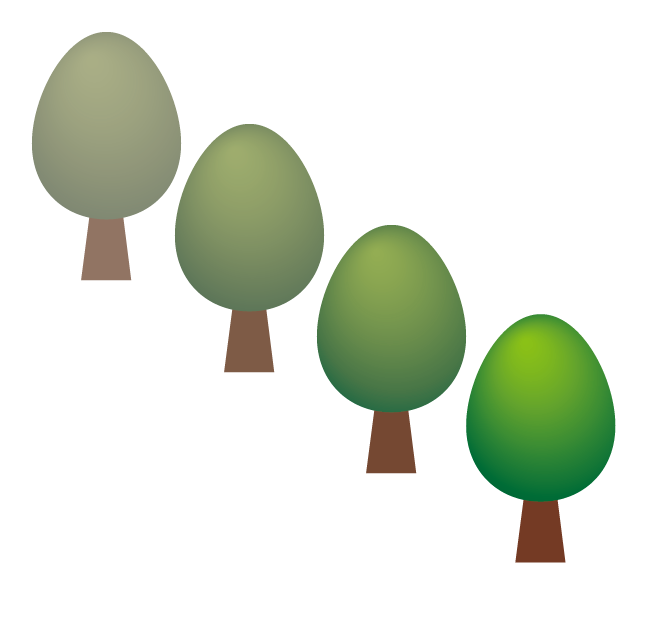

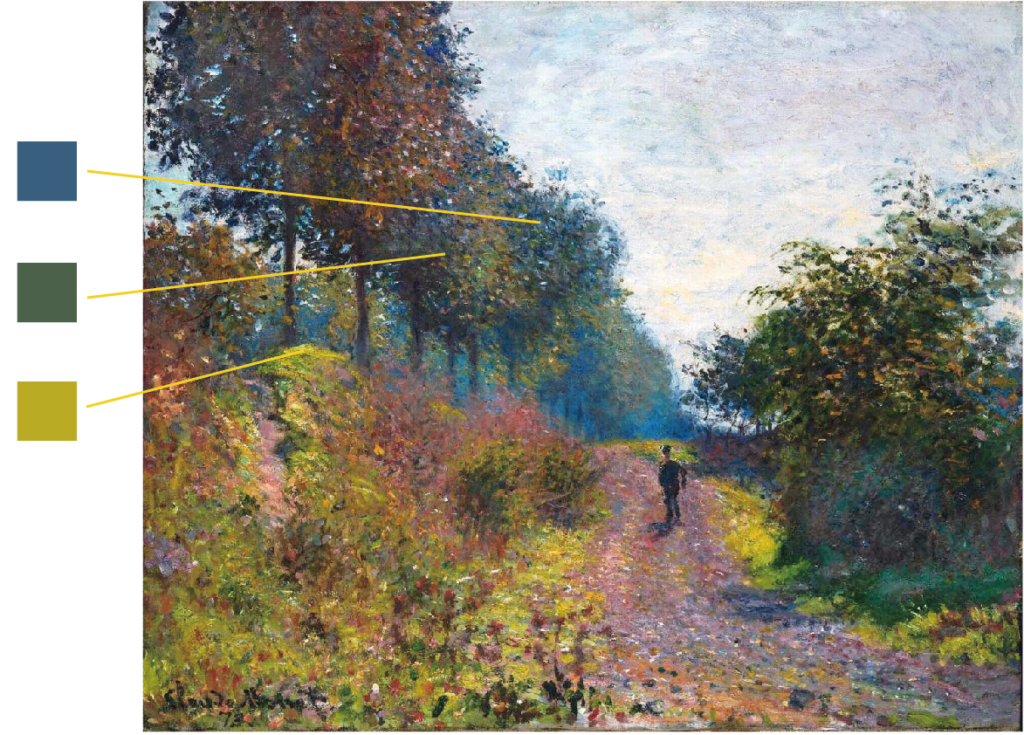

下面這張莫內的畫就依循著冷暖色的原則,越遠的樹越接近藍色。(這張畫同時也有線性透視)

Claude Monet, The Sheltered Path, 1873

當飽和度很高的顏色變成背景色的時候,這個背景並沒有推遠的效果,於是空間深度停留在圖像表面,如安迪沃荷的瑪麗蓮夢露。

Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1967

同樣的原則在抽象繪畫也是可行的。雖然羅斯科說他的畫不討論顏色的關係,只傳達直覺和情感,但是他的畫確實因為顏色和筆觸的清晰與模糊造成了空間感。

Mark Rothko (1903-1970), Untitled, oil on paper laid down on canvas, 133.9 x 103 cm, 1969.

6. 顏料的堆疊:藉由顏料堆疊產生的空間深度,不是以向內延伸的3D幻覺感達成的,而是在平面表層運作的。常見的情形有上層的顏料有透明度或是飛白筆觸,下層的顏色透出來而產生透氣、空間的感受。魯本斯很喜歡用這種技法畫暗面和背景,後來林布蘭也愛用。

Peter Paul Rubens, Hygeia, 1615.

可以看到重要的地方和亮面採用比較不透明的厚塗,在暗面和背景表層的顏色很薄,沒有塗滿,這樣遠看的話,背景和暗面會增加透氣感。

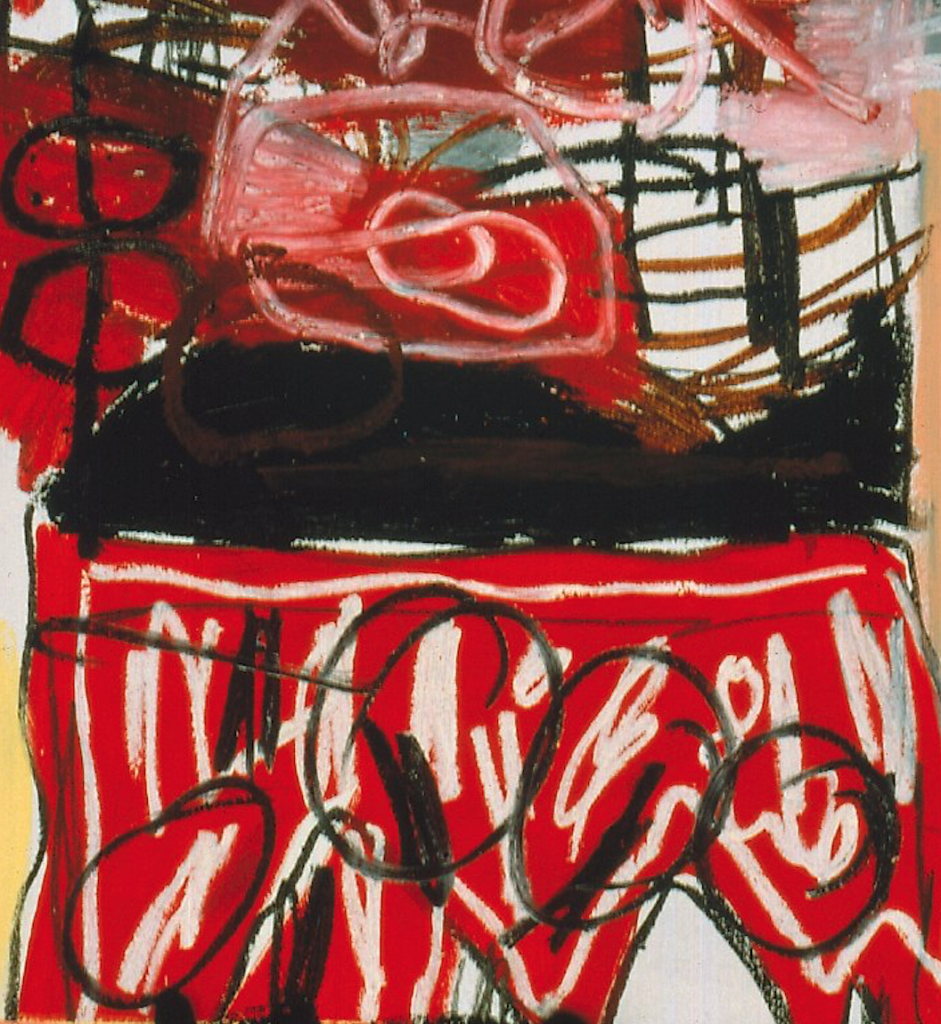

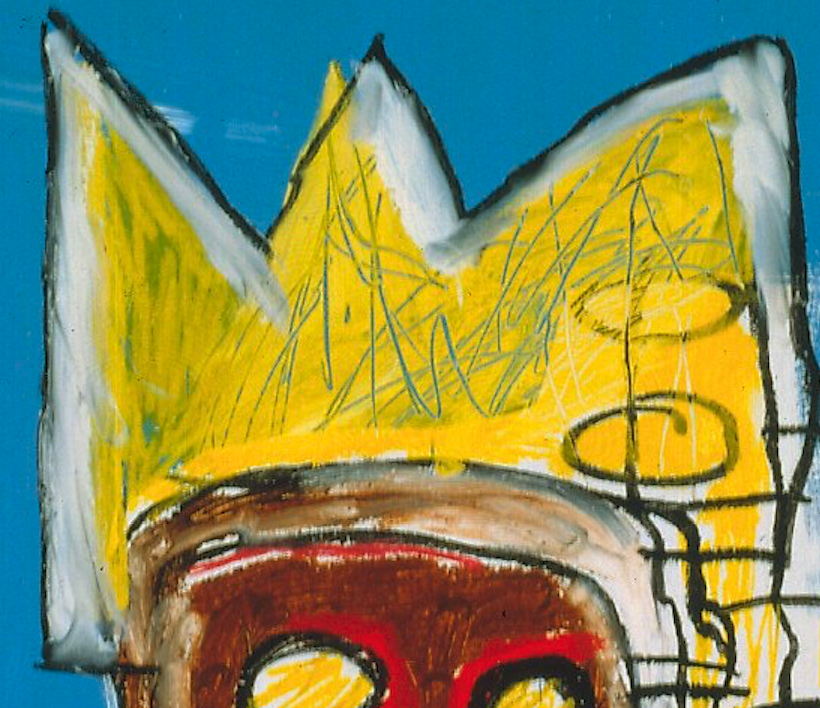

在非具像繪畫裡面更容易察覺。下面這張Basquiat的畫有很多這樣的運用。

Jean-Michel Basquiat, sans titre, 1982

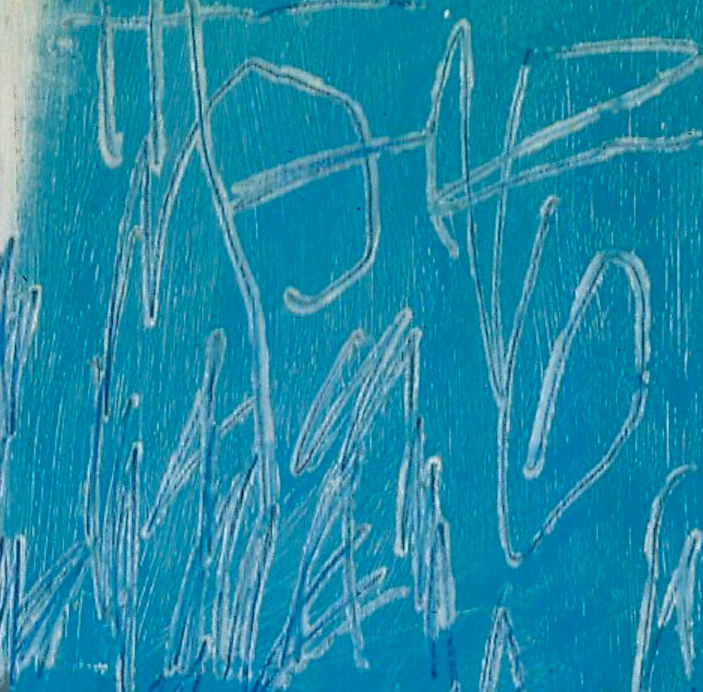

背景有兩塊類似的藍色,但是右邊那塊透出底下的白,上面還有刮除藍色出現的白線,於是產生了左右背景不同的視覺深度。

上衣的白線蓋在紅色塊上,但是因為紅色未乾,所以白線染成了紅色,在褲子的紅色已經乾了,所以白線很白,上下的白線是不同的質感和空間感。

另外皇冠和右手骨頭也是用同樣的黃色,但皇冠透出了底下的藍色,仔細看的話,皇冠左邊是筆畫的,比較糊,右邊是刮除的,比較銳利,又形成不同的趣味。

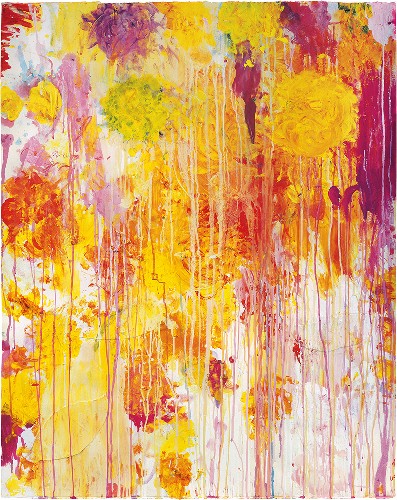

Cy Twombly玩這種堆疊也是相當精彩

Cy Twombly, Untitled, acrylic, wax crayon, and cut-and-pasted paper on paper, 124 × 99 cm, 2001.

7. 立體派:

用不同角度觀察同一個對象,並組合到同一個畫面中,塞尚的靜物的觀察角度和桌子不同,所以好像快要滾下桌子。這條脈絡到布拉克和畢卡索的立體主義成熟。

2 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

谢谢博主,这是一篇很简洁又很全面的文章,提供的参考案例给了我很大的帮助。

好文章