萬寶路男人

馳騁在美國中西部曠野的牛仔,令人嚮往的野性生活,是萬寶路長久以來經營的廣告理念。許多關於視覺文化的研究都提到了萬寶路香煙的廣告和“萬寶路男人”(Marlboro man),這邊我將他的歷史與來龍去脈做一個簡單介紹。

萬寶路香菸創立於1902年,從1924年開始,他們鎖定目標客群為時尚都會女性,因此,包裝的設計是使用纖細且裝飾性強的字體,香菸的濾嘴當然也是女性化的紅色。下面這些是當時的海報。

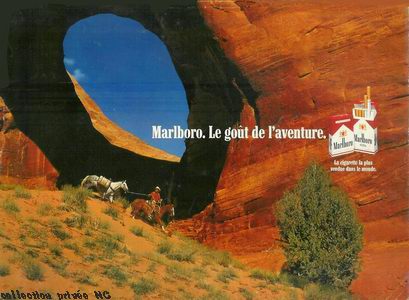

1940-1950年代,萬寶路的老闆Philip Morris發現萬寶路的市場佔有率很低,於是想辦法改變整個產品的走向,改以男性市場為主軸,如此能創造更大的市場。他們把Marlboro的商標從纖細改成粗獷的字體,並創造了家喻戶曉的“萬寶路男人”(Marlboro man)。萬寶路男人是一群牛仔,在浩瀚的美國西部天然美景之下吸菸,象徵著男子氣概以及自由浪漫的情懷。同時背後遼闊的美景,被稱廣告為“萬寶路國度”(Marlboro Conutry)。

經過大量密集的宣傳,香菸被貼上了性別標簽,這些廣告成功地將香菸和男子氣概劃上等號,人們在抽萬寶路的時候,似乎感覺到自己就是那個無憂無慮粗獷帥氣的牛仔,徜徉在美好的萬寶路國度。這種把品牌嵌入性別和文化的行銷方式,使萬寶路的銷售量在八個月內上升5000%。不過諷刺的是,最早期廣告中的萬寶路男人們,有三個人死於肺癌。

除了顯而易見的男子氣概以外,萬寶路也很常在廣告中加入性暗示和隱喻,這會讓觀者在不察覺的情況下產生歡愉的連結。

那個大洞和洞右緣岩石上的柱狀圖案,應該很容易讓人產生不當聯想吧 ……(完形心理學)

我們知道圓形有集中視覺的效果,那上圖繩套形成的圓形,把視覺集中到哪裡了呢?

後來,一位攝影師,Richard Prince,用翻拍萬寶路廣告的方法,解構了美國拓荒者的原型。

這張是他最著名的翻拍照片,Untitled (Cowboy),攝於 1989年。

萬寶路廣告是在塑造一個不存於現實的”理想陽剛男性”,而這些翻拍的照片,似乎提出了關於相片真實性的疑問,這些”完美”的萬寶路男人和萬寶路國度真的存在嗎?他把廣告商的計謀巧妙地攤在陽光下,讓人思考媒體如何操弄消費者的思考。 而這張翻拍照,對,只是翻拍照,現在要價340萬美元……

隨著工業化及現代化,牛仔已經消失了。牛仔的象徵意義似乎變成了消退的男性活力,所以反菸團體利用了萬寶路男人創造了新的符號~~

(Impotence = 性功能障礙,因為吸菸會造成心血管疾病,心臟血管功能差,陽痿的機率就會增加。)

下面這張海報和“萬寶路國度”非常像,但是牛卻死於二手菸><,這些反吸煙的宣導海報試圖破壞萬寶路建構的超現實神話,揭示出在那個國度裡的實際情形:吸菸會造成空氣污染和死亡。

李安也運用了粗獷牛仔這個象徵男性的符號拍攝了當年紅極一時的“斷背山”。

雖然評論家David Kupelian說:“斷背山強暴了萬寶路男人”,但萬寶路卻順應潮流,推出這張海報……(我希望我知道如何戒掉你),雙關語,還蠻不錯的XD

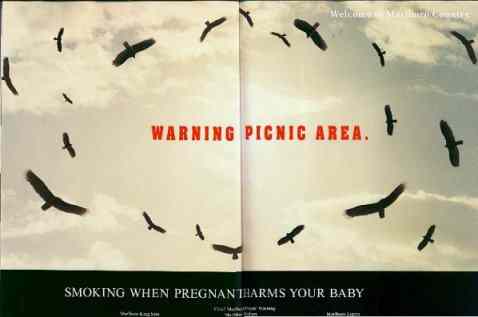

在上面這張海報中,萬寶路大方承認香菸是有害健康而且是會成癮的,這隱約增加了吸菸者的焦慮,但是萬寶路卻故意要這麼做!同樣地,近年來他們更把死亡的氛圍也放入了廣告中,加強了香菸和死亡的連結。萬寶路國度變成了可怕危險的荒蕪之地。

鱷魚和禿鷹,應該很容易聯想到死亡吧!

這樣使觀者產生焦慮感,對銷售有甚麼好處呢?因為吸菸者為了彌補焦慮,就會再抽一根菸!如此一來可以維持香菸的銷售量,而且可怕的是,廣告下面的警語(懷孕者吸菸會傷害胎兒),反而會加強這個效果!

萬寶路也長期贊助F1賽車,但是許多國家都禁止菸草廣告,那他們是如何規避的呢??他們又運用了完形心理學原理,在賽車上印了條碼。高速行駛的時候,這些條碼會變得非常像萬寶路的商標……真他媽的太強了!

為了維持產品的銷售量和增加新的客源,廣告商花費大量的資金和精力,在消費者無法察覺的情況下,無聲無息地改變了他們的觀念和思維,成為品牌的“忠實顧客”(稱為潛意識行銷)。身處一個影像氾濫的現代世界,思考影像背後的意圖是必要的。一次大戰後,匈牙利藝術家 László Moholy-Nagy 曾預言:「不了解攝影的人,未來將成為文盲。」,這個預言,似乎成真了。

延伸資料:

◎ 觀看的實踐-給所有影像世代的視覺文化導論, Marita Sturken, Lisa Cartwright , 臉譜出版

◎ No Logo, Naomi Klein, 時報出版

◎ WIKI百科 萬寶路

◎ Cigeratte times

◎ Jim hagart’s semi-subliminal world

◎ Graphicology

本著作係採用創用 CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣 授權條款授權.